囲碁のルール

此方では基本的な囲碁のルール等を掲載しています

まず、このゲームの基本ですが

お互いに白と黒の石を持ち、黒石から始めて交互に盤面に打ち

最終的な地という物の数を競います。

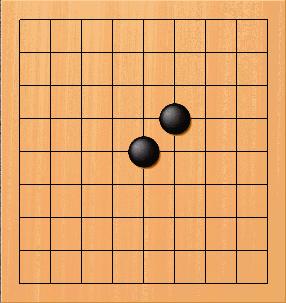

では、何処に打てばいいのでしょうか?

簡単に言うと、石を置く場所は盤面の縦線と横線の交差する場所です。

言葉で言うと少し分かりにくいですが、下図をご覧下さい。

図の中心に黒い点がありますね

例えば、こういうところに石を打ちます。

この場所を石で完全に囲むと地、或いは目という場所になります。

これでもイマイチ分からないという方は以下に出て来る図を参考にしてみてください。

石の連絡

続いては石の連絡(又は繋がり)というものを説明しましょう。

石と石はどのような時に連絡していると言うのでしょうか?

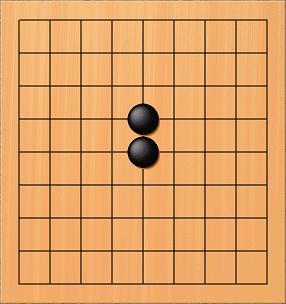

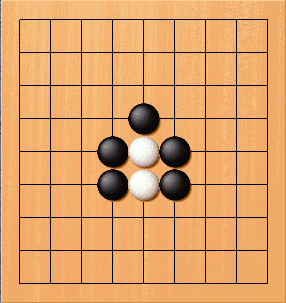

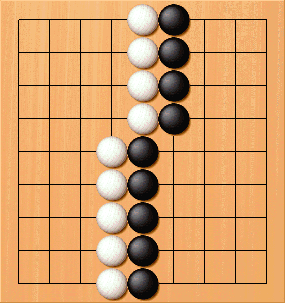

では、下図をご覧下さい。

この図ではどうでしょうか?

少し連絡できているように見えますが、これでは完全に連絡しているとは言えません。

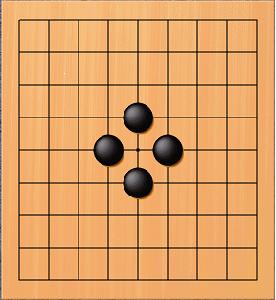

次に下図ではどうでしょうか?

これならばどうでしょうか?

これだけ石と石がくっついているのですから繋がっていると言って差し支えないですね。

つまり上下左右どれかに連続して連なっている状態、この状態を連絡していると言います。

但し、一つ上の図のように斜めの方位に位置している場合は繋がっているとは言えません。

この連絡は次に説明する石の取り方にも関わってくる重要なものです。

石の取り方

石を取るにはどうすればいいのでしょうか?

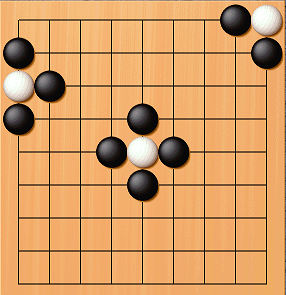

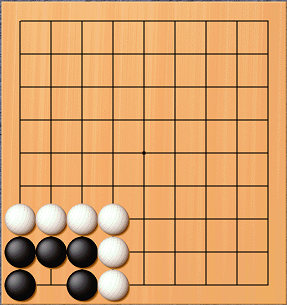

まずは此方の図をご覧下さい。

※図1

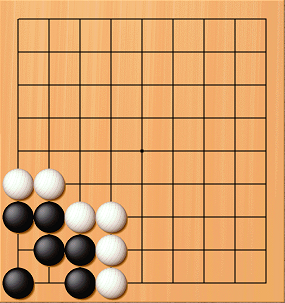

※図2

何となくお分かりになりますでしょうか?

石が一つの場合は石の乗っている四方の線を全て封鎖すればいい訳です。

便宜的に言うと、上の連絡についての説明をご覧になっていただくと良いのですが

何処にも連絡できなくなった状態とでも言いましょうか・・・。

では、図2はどうでしょう?何処か連絡できるところはあるでしょうか?

連絡できるところは無いですね、この形でも取った事になります。

取られた石は盤上から取り除かれ、相手の物となります。

取った石は対局後の勝敗を決める時に用います。

ちなみにこの取られると言う事を用語のような物で「死ぬ」と言います。

※図3

そして、この図の様にあと一手で石を取れる状態をアタリと言います。

禁じ手

さて、ゲームなのだから当然、禁じられている事も存在します。

まず、対戦中に同じ相手が二手連続して打つことが禁じられています。

そして一度打ち、指を離した石を別のところに打ち直すと言う事も禁じられています。

次に、まず下図をご覧下さい。

この状態は上記の石の取り方で出てきた図に似ていますね。

この状態から前の図で白石のあった場所、つまり黒い点の付いている場所が空いていますね。

しかし此処に置くと結果、相手の番を待つ事無く石を取られてしまいます。

こういうところにわざと打つ自殺するような手(自殺手と言います)は禁止されていて、即負けとなります。

しかしながら例外的なものもあります。

では、下図をご覧下さい。

この黒はアタリの状態ですね。

しかし、残った取る為に打つべき場所はなんと禁じられている場所です、どうしたら良いのでしょうか?

実はこの状態ではこの黒石は取られてしまうのです。

つまり、相手の石を取る為の止めの一手ならば打つことの禁じられている場所に打つことが出来るわけです。

禁じ手応用編

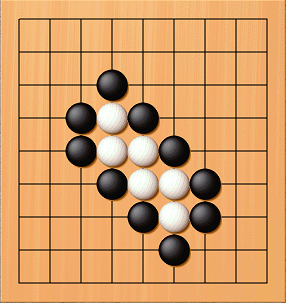

さて、次はこの禁じ手を応用した絶対に石の取られない形を紹介します。

まず、下図をご覧下さい。

この状態は打つ事の禁じられている場所が二つありますね。

つまり絶対にアタリの状態にはならないのです。

これによってこの黒は永久の安泰を手に入れたわけです。

ちなみにこれは極論です。

実践ではこんな形は偶に有るか無いかくらいです。

つまり陣地を突き詰めていくとこの状態になるかならないかで石の死活判断はされていくわけです。

この死活というのは最初は分かり難いかもしれませんが

対戦を重ねて取ったり取られたりしていく内に少しずつ分かってくると思いますので

ドンドンと対戦したり詰め碁という物をやっていって下さい。

終局の判断

さて、この囲碁というゲームの終わりというものを勉強しましょう。

そもそも囲碁というゲームはこのページの頭の方で述べたように

石を取るのではなく、効率よく地を囲んで相手より多く地が残っていればいいのです。

即ち、お互いに囲みきってもう相手の陣地に打つか

自分の陣地に無駄な手を打つしかないという状態になれば終わりなのです。

では、盤の路数によっては膨大な陣地をどのようにして数えていくのでしょうか?

まず、下図をご覧下さい。

さて、この状態では白、黒それぞれどれだけあるのでしょうか?

此処で機転の利く方はもうお気づきかもしれませんが、

これには小学生で習った四角形の面積を求める公式を応用する事で効率的に地を数える事が出来ます

つまり縦×横という公式です。

実際にこの図を公式を使って数えてみましょう。

まず、正方形又は長方形の形になっているところを探して区切って考えます。

黒で試してみましょうか・・・。

どうやら、上と下で区切れそうですね。

まずは上のほうを数えて見ましょう、縦に4つ横には3つの長方形に区切れました。

此処で先程述べた公式を当てはめれば簡単に答えは出ますね。

3×4=12ですからこの区切った場所の地は12目(もく)となります。

この要領で数えていくと黒32目、白31目で黒が1目勝っていました。

と、こういう風に囲碁というゲームは進めていくわけです。

ちなみにこれまで書いてきたものはあくまでルールですので

特に連絡の辺りを鵜呑みにしない事を強くお勧めします。

と言いますのも、このゲームは陣地を効率よく取っていくのが命題のゲームです。

ですから1手1手隣り合わせて打っていくよりも囲う場合は一つ空けたりした方が早く囲える訳です。

それでは、以上のルールを守った上で色々と打つ手を工夫をしてみてください。