志田随想

| ■「伊万里」と志田窯 |

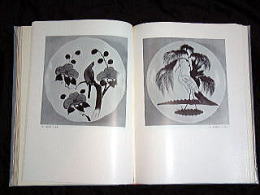

志田窯、染付皿と言われても、この世界になじみのない方にはわかりにくい言葉であろう。江戸時代の焼き物の中で、とりわけ磁器の代表的生産地は有田(現在の佐賀県有田町)であり、その製品輸出港の地名にちなんで伊万里と呼ばれた。この伊万里には多様な生産品があり、鍋島、柿右衛門、古伊万里などと愛好家の間では区分している。古九谷についても以前は北陸加賀藩ゆかりの焼き物とされていたが、最近はこれも伊万里の焼き物であるとの学説が主流となっている。 鍋島本藩は有田に皿山代官所を置き磁器生産の統括と振興を行なった。有田を中心に、内山、外山、大外山と区分し、周辺にいくほど原材料の泉山陶石の供給が弱くなる傍系の窯場と言える。志田窯はこの傍系窯の大外山に属する窯場である。厳密には鍋島本藩領としての志田東山、鍋島蓮池支藩領としての志田西山を総称して志田窯と呼んでいる。志田窯の歴史は18世紀初頭までさかのぼるようである。歴史の探求はともかくとして、19世紀になっから、いわゆる江戸期文化・文政から幕末にかけての焼き物に極めて興味深いものがある。 一言で言えば、大胆な絵柄が染付で描かれた大皿の生産である。山水図、動物、人物などが表現豊に描かれ面白く描かれている。染付けの発色も白化粧と言われる技法で鮮やかである。こうした実例を志田作品紹介に掲載しているので参照されたい。 |

| ■志田染付皿は認知されたか |

志田染付皿は昔から生産地の明確な認識がなされていたのであろうか。答えは否である。つい5、6年前までは志田窯として区分されることはなく、志田染付皿というような表現もしなかった。基本的にはいわゆる普通の伊万里と区分されることなく、どちらかと言えば庶民的な普及品としての伊万里として認識されることが多かった。むしろ伊万里でなく、現在の広島市江波町で生産された焼き物、安芸の江波焼であると誤認されていた。 志田窯が認識されだしたのは、平成3年九州陶磁文化館による調査報告書、相前後しての塩田町歴史民俗資料館での展示会開催による。しかし、専門分野での報告であり、展示も地域に限定されたいたものであったため広く認識されたとはとても言えない状況であった。 私はかねてより染付皿に興味を持ち、志田窯についても20年ほど前から蒐集と研究をしていた。幸い縁あって、古陶磁研究ではその名を知られた小木一良氏、塩田町の志田関連古書研究家でもあり陶芸家でもある青木克巳氏と共著で、「志田窯の染付皿」(里文出版)を平成6年に出版することができた。全国流通の一般書であった事や、図録中心のわかり易いものであったことが幸いして、その啓蒙性はとても高いものであった。 当時、古美術商、骨董屋、神社の蚤の市などへはよく出入りしていた。以前は志田染付皿は伊万里の並品、少し知識のある骨董屋さんは江波皿だよと言って販売してくれるのが常であった。当然価格も安かった。ところが最近は流通市場にも良品が出なくなった。出た場合もそれなりの値段という状況である。個人愛好家が増加、潜在的な需要が高まったことも影響しているであろう。また、一部の骨董屋さんが志田染付皿を集中的に集め、志田染付皿即売会として宣伝するようなこともあった。今まではその世界の人達にも認識されなかったのが、今や堂々と志田染付皿と名指しされることに隔世の感がある。 |

| ■伊万里の世界も流行がある |

| 伊万里、いわゆる古伊万里の世界の流行、価値観の変遷について考えてみる。なぜなら、志田染付皿についても新しい価値観で物を見て欲しいからである。古いものに対する価値観は案外同じように思われ、時代を超えて同一の価値観があるように錯覚しやすい。 伊万里の評価は古美術の世界ではもともと高いものではなかった。桃山時代の茶陶、中国陶磁器が茶道の影響で高く評価され、伊万里磁器では元禄期のいわゆる献上手型物(金襴色絵の豪華なもの)が評価の主流であり、次いで鍋島、古九谷が評価される程度であった。現在言う古伊万里は一山いくらの評価外の存在であった。 昭和34年頃から40年代にかけてが初期伊万里ブームとなった。当初は初期伊万里もそれほど評価の対象になっていたわけではない。一部の目利きの古美術商の紹介により、世に出ることとなったわけである。中国の古染付にかわるものとして、我々の感性に訴える何か強い力と魅力がブームの原動力となったのである。 この第一次伊万里ブームの先導的な一人であり、古美術界でも高名な瀬良陽介氏はある雑誌の記事でこう語っておられる。「中国の明末、天啓期ころの染付、言うところの古染付ですな。古染付の山水文の皿が当時、8千円から1万円ぐらいの値で人気がありまして私もずいぶん売りました。そのとき、その古染付を写した伊万里の皿は何百円という値段です。伊万里であるが故に人に見向きもされんのです。僕はこれに疑問を持ちましてね。・・・場合によっては本歌の古染よりもずっと魅力的なのです。値段の差がありすぎるのはおかしいじゃないかと思ったわけです。・・・そこで僕は暇をみつけては伊万里を買いに歩きました。・・・安くていくらでも買えましたよ。ところが僕がたった一人で1年2年と歩いているうちに、どんどん値上がりしてくるんです。倍なんてもんじゃありません。3倍にも4倍にもなってくる。・・・それが要するに初期伊万里というもんだったです。」と述べておられる。 瀬良氏は古伊万里愛好家の座右の書とでも言うべき「古伊萬里染付圖譜」を昭和34年に出版されている。古書として7万円を超える値段のものとなり、本の装丁も素晴らしいものである、・・これは余談として。この本の中にも志田染付皿が収録されている。もちろん志田染付皿として認識されていたわけではないが、瀬良氏の審美眼にかなったものとしてである。 |

|

|

| ■里帰り伊万里ブーム |

昭和40年代から50年代にかけてが里帰り伊万里ブームであった。江戸期に西欧に輸出された伊万里、とりわけ色絵、柿右衛門作品を多くの古美術商がいち早く仕入れて帰り、人気となった。現在テレビで超人気の中島誠之助氏もそうした当事者の一人であり、火付けの立役者となられた。そのエピソードの一コマとして、古伊万里色絵美人人形1組を7千円程度で仕入れて、「風呂敷にくるんで日本へ持ち帰りオークションに出品したところ、なんと1点で70万円に落札されて驚愕したことを覚えています。」とご自身の著作の中で述懐されている。 蛇足だが、高さ45.1センチの色絵柿右衛門の馬の置物がサザビーズのオークションで1億9千万円の落札値を付けていたのには同様びっくりする。(「日経アート」1998年7月号オークション記事) |

| ■染付古伊万里ブーム |

| 昭和50年代なかばから昭和60年代、そしてバブル期までが、いわゆる染付古伊万里ブームの最盛期であった。かっては一山いくらと言われた染付古伊万里群は、生活に粋と潤いを持とうという家庭の食卓調度品として、かたや優れたものは美術館、博物館でも購入された。古伊万里、とりわけ染付伊万里が美術品としての地位を得て展示されることとなった。これには大きな価値観の変貌と社会変化をみてとることができる。 志田染付皿は遅れてきた放蕩息子かもしれない。いまだ美術品としての地位を得ているとは言い難い。時代が若いこと、くだけた絵柄や庶民性がわざわいしてか低く見られてしまう。しかし、その時代しか生み得なかったものであることは間違いのないものである。 |

| ■「青」は江戸時代の粋な好み |

染色の世界では藍染めと呼ばれ、藍と表現する。磁器の世界では、日本では染付と呼び、中国では青花(華)、英語ではブルーアンドホワイトと呼ぶ。青の世界は磁器の歴史だけみても、ペルシヤから景徳鎮へ、そして日本、西欧へと広がっている。 志田染付皿は製品の全てが染付という特色があり、江戸後期においてはいわば本家の有田にも優るとも劣らない隆盛を極めた。青はたしかに貴族的な色ではないが、極めて都会的なセンスのものだったようである。藍染めの縞や格子の着物、浮世絵のあちこちに見える藍からもその生活の中での価値観がうかがわれる。「藍色から見えてくる江戸時代の文化」の説を田中優子氏(法政大学教授)の論稿から引用させていただく。 「18世紀後半以降の江戸は、まさにブルーが外来のモダニズム、エキゾティズムとして席巻した時代だったのである。時代は上方中心の文化を完全に離れて、江戸文化というものがあらゆる分野で創造されている時代だった。ブルーは新しい美意識、新しい世界の色だったのである。」 意味するところは、青色そのものが新たな色だということではない。18世紀終わりころから、上方、京風とは別の、青でもより変化のある青が求められ、その出現が新たなる美意識の創造となったことである。 古伊万里の世界でも18世紀後半、天明時代から染付の色調に大きな変化が見られる。茄子紺色のより強い染付色となり、白抜き意匠や墨弾きという技法が多用される。 |

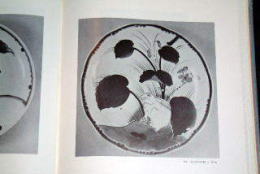

| ■志田染付皿の青の工夫 |

志田染付皿が産業として本格的に展開されたのは今のところ江戸文化年間(1904年から)と考えてよいであろう。本家有田の発展にはかなり遅れているが、染付の製品化には多くの工夫がこらされている。 染付の発色は原料の呉須(コバルト)の良否で決まるが、傍系で後進の志田窯では高価、良質の呉須の使用はできなかった。また、販路獲得のため高級品の有田とは一線をかくして、いわば大衆路線をねらわざるを得なかった。 一番の特色は素地をより白いものとして、染付を鮮明に見せるために白化粧という技法が用いられたことである。これは有田では用いられていない技法である。白化粧は素地の表面に白色度の高い泥状の陶土を流し込み、薄い膜をつくるものである。陶石も天草陶石を混用し、上薬の釉薬も上質の柞灰の獲得に奔走した。 こうした努力で廉価で、しかも鮮明な染付が生産できることとなった。これは産地として存立ができ、当時の伊万里の全生産量3割程度を生産したのではないかと推定さている。一傍系の生産地でこれだけのことができるのは驚異的と言っても良いことである。 |

裏面の口辺際に白化粧が残っている陶片 |

| ■再評価すべきこの面白さ |

| 志田染付皿の面白みは何と言ってもその絵柄にある。吉祥を題材とする大胆で、漫画的とも言える愛すべき温かみの感じられる絵である。絵柄は皿の本来の目的である宴席などの使い手側に合わせ吉祥を題材としなければならないが、これだけ飄逸な絵を生み出す力に敬服する。もちろん全ての絵が良いわけでなくなぐり描きに近いもの、まったくの定型価画で線に力がなくつまらないものが多いことも事実である。鑑賞は見るべき選別眼によらなければならない。 初期伊万里、古九谷、盛期伊万里などの名品を鑑賞することは多々あり、楽しみでもある。しかし、志田染付皿はこうしたものとは対照的な存在として語りかけてくるものがある。品格、精緻、雅趣と言った魅力とは別の、何かくだけた、気軽な、安穏な、いわば下手の魅力とでも表現したい。本来の伊万里名品に並ぶ価値とまでは言わないが、やはその時代の息吹きは存在し、これを今再現することは容易でない。その時代が生み出した表現を、伊万里の斜陽期、終焉期として見るべきものが無い、と葬りさることはできない。 |

| ■ストレス解消の染付皿 |

| 志田染付皿は見ること、いわば鑑賞だけでなく使うことができる。もともと身近な日常品であり、使用は現在でも十分できる。むしろこの面で気軽に、大いに楽しめるのが志田染付皿かもしれない。古伊万里には蕎麦猪、小皿、向付、鉢、皿と現在の家庭生活にも活用できる品が多く、むしろ実用面で伊万里を愛好しているフアンが増加している。日常の生活のクオリティを高め、潤いとセンスアップを工夫するための好材料として染付が愛好される。 とりわけ染付の青は気持ちの安らぐ色である。日常の暮らしの中に、時代の薫りただよう青の世界を楽しめば日ごろのストレスも解消する。古伊万里、とりわけ志田染付皿は手ごろな価格でしかも洒落た感覚のものを掘り出すことができる。「とにかく古伊万里には、どんな陶工が考えたのだろう、と想像をかきたてるような秀逸なデザインがある。そこが伊万里の楽しいところです。」の白洲正子さんの名言を思い出す。 |