又蔵氏とその家族

小野田又蔵氏は小野田菊蔵氏の二男として1855年2月8日、明知村に生まれた。

この時代はアメリカ船ペリーが来航(1853年)。日米和親条約の調印をはじめ、1858年の安政の大獄など維新前夜の激動の時代であった。

14歳で明治維新を迎える。

その後、明治16年に小野田小吉家に養子として入籍。又蔵氏29歳であった。

明治18年妻せつを入籍。 七男二女に恵まれ、昭和14年6月13日に85歳で亡くなった。

旧平針街道11班地内にその石碑は建っている。

彼の業績をたたえ明治42年に建立され、石碑裏に弟子22名の名前も

彫られている。

又蔵氏が堂宮大工として初めて記録に残るのは三好上の山車製作で 、棟梁石川貞助氏のもと心血を注いで完成させたのが、明治6年(1873年)~明治8年(1875年)又蔵氏19~21歳の時だった。

棟梁として最初に手掛けた建築は、明治13年(1880年、26歳の時)明知神明社(現在の明知新明宮)拝殿で、明治36年(1903年、49歳)にも本殿を建設している。

※明知新明宮拝殿は昭和48年に改築され今は存在しない。

翌年の明治14年(1981年)には打越新明社の拝殿の建設している。

奥行きの長い縦拝殿で、側面は壁なしの開放型拝殿。

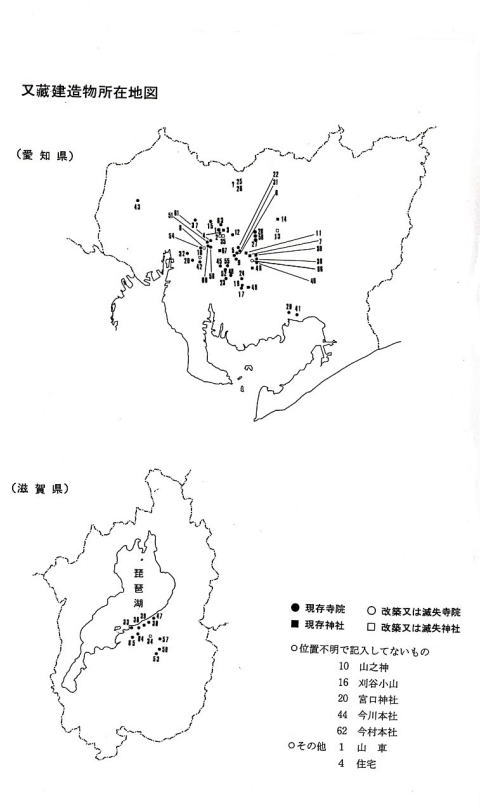

※地図を見る

下記は又蔵氏23歳の時に製作した十二支彫物。

明知神明社の拝殿の高欄部に取り付けられていた。

図柄の繊細さが伺われる。

この彫物は現在みよし市歴史資料館にある。

その後堂宮大工としての力量が発揮され、明治17年(1884年)

又蔵氏30歳にして出世作、西雲寺 鐘楼堂(豊田市住吉町)を建造した。

これは三好以外の初仕事となり、近隣の豊田市付近の仕事が増えていった。

※地図を見る

この頃からの彼の評価は不動のものとなり、明治28年(1895年、41歳)

にして代表作である萬福寺本堂(知立市上重原町)本堂を造営している。

※地図を見る

髄応院 鐘楼門(豊田市寺部町)は彼の名誉作と言われ、自らは第一線を

退き、弟子の育成を行ったのもこの頃からだった。

※地図を見る

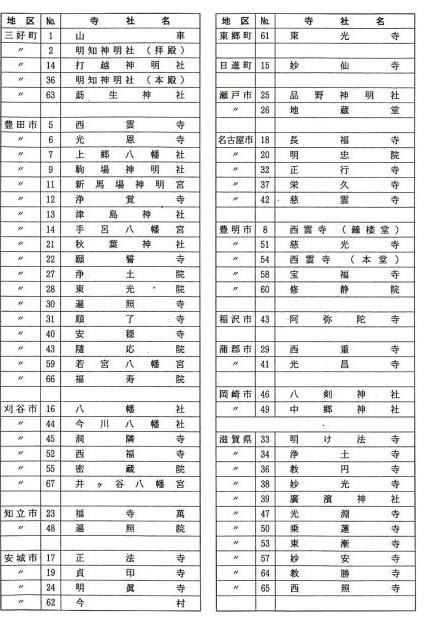

明治24年~44年頃まで三好以外に、豊田、刈谷、知立、安城、岡崎、 名古屋、豊明、稲沢、瀬戸、東郷、日進と愛知県内で活躍し、滋賀県では

彦根、能登川、愛知川、岐阜県まで進出している。

莇生神社拝殿(みよし市莇生町)は最後の作と言われ、大正15年

(1926年)に建造されたとき、又蔵氏は72歳になっていた。

※地図を見る

その他に自身の自宅も含まれている。

昭和14年85歳の天寿を迎え、平成の西山墓地に眠っている。

参考文献

「堂宮大工 小野田又蔵の世界」 1991