(1)大岡越前守忠相について

大岡越前、(正式には大岡越前守忠相(ただすけ)という。)

延宝5年(1677年)に旗本・大岡忠高の四男として生まれた。

10歳の時に大岡忠真の養子になり、36歳で伊勢の山田奉行に任命され大岡能登忠相となった。

5年後、8代将軍徳川吉宗に仕え、享保2年(1717年)江戸町奉行に就任し吉宗の政治を助けた。

その長年の功績により、三河碧海郡内にて加増され、1万石の大名になり三河西大平(現在の岡崎市大平町)に立藩した。

寛延元年(1748年)10月のことだった。

町奉行から大名になったのは、江戸時代を通じて忠相のみである。

寛延4年(1751年)徳川吉宗死去。

忠相は葬儀担当に加わっているが自身の体調もすぐれず、その後寺社奉行を辞職し自宅療養に入った。

それからわずか1か月後、75歳にて死去する。

忠相が西大平藩の大名に君臨したのはわずか3年。

この間一度も西大平藩には足を踏み入れることはなかったという。

その後、忠相の二男忠宜が二代目藩主となり宝暦2年(1752年)2月に西大平藩を忠相から相続している。

三代藩主忠恒の頃に三河国への所領統合が完了する。

大岡家はそれから明治2年(1869年)まで七代続いた。

宝暦13年(1763年)明知下は忠宜の領地となった。

大岡越前忠相自身が明知神明宮に燈籠を寄贈したと言う記述はどこにもない。

(2)村上瀬兵衛定直について

しかしこの少し前の宝暦年間(1751~63年)に村上瀬兵衛定直なる者が深く尊信し、伐渡八幡宮(現在の神明宮境内の八幡社)に石燈籠一対 を寄進している。

この間明知下は巨勢(旗本領)丹波守由利(1718年享保3年5月13日~1724年享保9年)、巨勢大和守利啓(1724年享保9年~1763年宝 暦13年5月3日)が藩主であり、村上瀬兵衛定直は利啓の郡代であり、深く尊信して石燈籠を贈ったと言う。

※村上瀬兵衛定直は明知上の故村上鉦一氏の先祖。

| 享保3年5月13日より本村へ旗本巨勢大和守由利利啓の知行所となる村上甚助重信の子瀬兵衛定直十五歳の時より其の陣屋を預かり五阡石の郡代を務めしが宝暦年中八幡宮を崇敬深く村上瀬兵衛定直(当村の人系図に北畠親房の子孫となる記)石燈籠を寄進せしと云ふ 下部に銘有りたり ※明知神明宮 神宮史 続編之弐巻 |

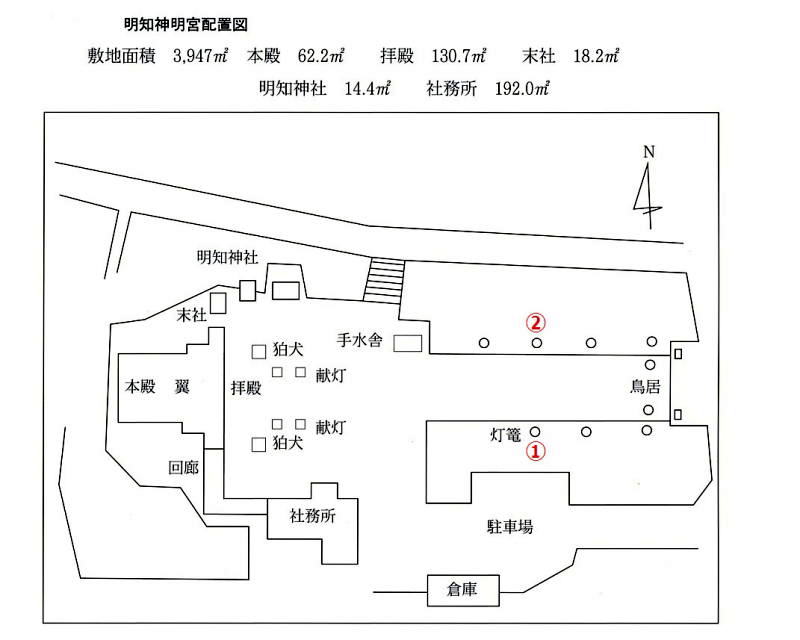

明知神明宮の中ほどにある燈籠。

明知神明宮燈籠位置図

|

不可能。

この燈籠が村上瀬兵衛定直が寄進した燈籠ではないだろうか?

昭和48年(1973年)の社殿改築前までは燈籠は本殿前に置かれていたようだが、改築後、現在の場所に移動されたものと思う。

残念ながら大岡越前守忠相からの寄進の燈籠ではなかったが、燈籠を通じて歴史にロマンを感じる。

また神明史には、七代藩主大岡越前守忠敬が廻村の際、乗馬にて従者を数名連れて明知下に来た。

その際蓮池の花がとても見事でしばらく観賞した。

浄久寺にて昼ご飯を食べ明知神明宮に参拝して、その後明知上に向かったと言う記述があるので、忠相以後の藩主は頻繁に領土を巡回して

いたようだ。

参考文献

明知下区誌 明知下区

明知神明宮 神宮史 続編之弐巻 小野田種治書

西大平藩 wikipedia