明治期以後の志田窯

■志田窯興亡の謎

| コバルト使用の型紙摺り | 明治初期においても志田の窯業生産は先駆的な試みを行い窯業隆盛の力を失わなかった。染付におけるコバルトの使用や、すでに明治4年には型紙摺染付の技法も完成させている。有田に勝るとも劣らない状況であった。瀬戸・美濃はまだその頃は足元にもおよばなかったとみてもよい。 だが、時代の進展は早く、銅版染付の導入時期ころから瀬戸・美濃との地位が逆転する傾向となる。これは、製品仕様の活路を皿から日常生活用品一般、火鉢・鉢・花活けなどに求める傾向となる。明治後期には隆盛の基盤を失い,すでに衰退の傾向となった。 |

| 志田窯業の消滅 | 産業競争の力はまさに非常なものであった。決して志田窯業が弱小、零細な規模であったのではない。現在残る志田陶磁器株式会社の工場跡をみてもその生産設備と規模は瀬戸をはるかに凌ぐものであったことに驚かされる。志田陶磁器株式会社の企業力は高くても、窯場全体としての産業力において瀬戸・美濃の力に負け、窯業の痕跡すら消え去るほどとなったのである。 |

|

|

| コバルト使用による型紙摺りの皿 | 裏面は手書きとなっている |

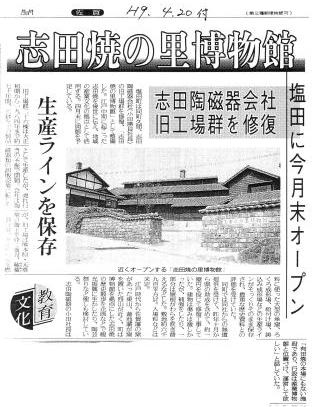

■「志田焼の里博物館」として往時を再現

| 「志田焼の里博物館」は志田陶磁器株式会社の工場跡を博物館として再現したものである。主に明治から大正期の窯業設備を一望できる。町営の施設となっている。 |

|